おすすめのプロモーション

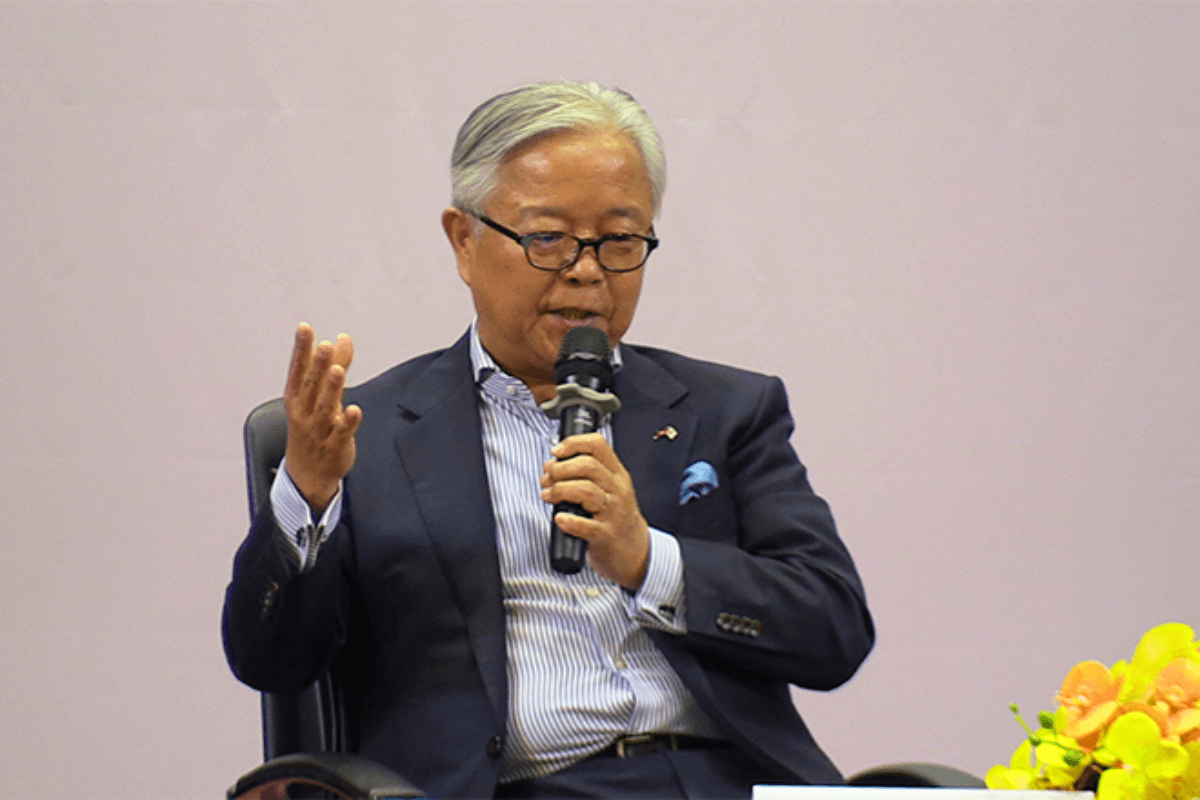

<写真:Khmer Times>

カンボジアとタイの国境を巡る対立が再び国際舞台で注目を集めている。

カンボジア政府は、19世紀末の仏・シャム条約および2000年の覚書(MoU)を法的根拠として、係争地に関する判断を国際司法裁判所(ICJ)に再び委ねる方針を明らかにした。

これに対し、タイ側は二国間協議の枠組みを重視する立場を崩しておらず、両国の主張の隔たりが浮き彫りとなっている。

両国の国境問題は、かつて仏領インドシナとシャム王国(現在のタイ)との間で交わされた1893年および1907年の条約に起源を持つ。

1893年の条約により、シャムはメコン川東岸の領有権を放棄し、1907年にはシェムリアップ、バッタンバン、シソポンの3州をフランスに割譲した。

これに基づき作成された付属地図では、プレア・ヴィヒア寺院がカンボジア領と明記されており、1962年にはICJが同寺院に対するカンボジアの主権を認めている。

その後、2000年にカンボジアとタイは国境線の調査と画定に関するMoUを締結した。同文書は歴史的条約および地図を基礎に国境を確定する方針を定めている。

カンボジア側はこれを踏まえ、プレア・ヴィヒア周辺のタ・モアン・トム寺院など4カ所の帰属について、ICJに再審理を求める構えを見せている。

6月にはカンボジア外務省が国連総会に対し、「武力衝突の防止」を議題として取り上げるように要請した。

国際法および国連憲章に則り、公正かつ平和的な解決を目指すべきであると主張している。

一方、タイ外務省は「MoUはJBC(共同境界委員会)による二国間協議を前提としており、ICJへの単独提訴は想定されていない」として反論し、外交ルートでの解決を優先する意向を強調した。

両国は今後、国際司法の場での再対峙に向けた動きを本格化させる見通しであり、東南アジア地域の安定を維持する上でも、冷静な外交努力が求められる。

※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。